將常見穿板孔的穿孔直徑控制到1mm以下,就形成了微穿孔板。從吸聲原理上來說,這時候微穿孔板本身就已經“具有足夠的聲阻,同時具有足夠低的質量聲抗,形成寬帶吸聲體,而不需填加任何多孔性材料”。在馬大猷院士1975年發表于《中國科學》上的“微穿孔板吸聲結構的理論和設計”論文中,是這樣來介紹微穿孔吸聲結構的。這篇文章揭開了中國聲學科技創新史上的重要一幕,開創了微穿孔吸聲體廣泛應用的歷程,并成功應用于房間吸聲、消聲器等領域。早在上世紀八十年代,國內的中科院聲學所、同濟大學以及北京市勞動保護科學研究所等單位,就對微穿孔吸聲結構進行了較為深入的研究,形成國內一項比較成熟的技術。

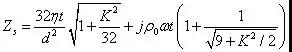

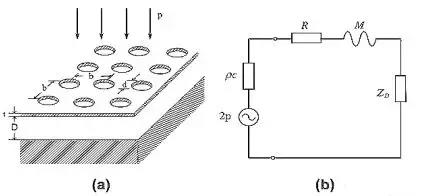

馬大猷院士在其關于微穿孔吸聲理論的論文中,用圖1來解釋吸聲的原理,并在短管中運動方程解Crandall低頻段和高頻段近似的基礎上,獲得了在整個頻段的聲阻抗近似公式:

圖1 馬大猷發表于《中國科學》解釋微穿孔板吸聲結構原理的圖

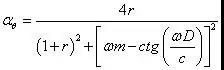

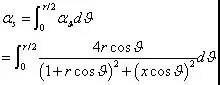

有了聲阻抗的計算結果,就可以計算出微穿孔的聲阻r 和聲抗ωm,并由此計算出在空腔深度為D 時吸聲結構的垂直入射吸聲系數:

以及無規入射條件下的吸聲系數:

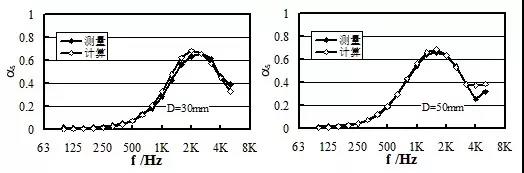

圖2中給出根據馬先生理論,計算得到的兩種參數條件下微穿孔結構吸聲系數和駐波管中實測吸聲系數的對比,可見兩者吻合得非常好。

圖2 微穿孔板吸聲結構理論計算和實測結果對比

微穿孔吸聲結構走向世界

雖然微穿孔吸聲結構在中國有成熟的理論和廣泛的研究,但國際上對中國的這一科技創新成果并沒有關注和看重,直到在東、西德國合并后不久的1994年,德國《圖片報》發表的一篇題為“一個中國工程師在德國議會大廈上鉆了成千上萬個孔”,以及德國《工程師報》發表的題為“中國人成就了德國的聯邦議會大廈”的報道。

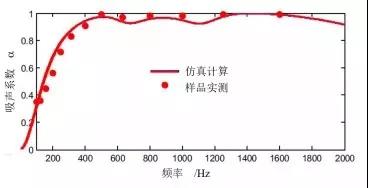

1992年底,德國在當時首都波恩新建的議會大廈投入使用。為了將這座大廈設計成獨具特色的建筑,并表達“政治透明度“,建筑師在設計大廈的時候采用了圓形的構造,并且墻壁全部采用玻璃。議會大廈在剛一啟用就發現存在嚴重的聲學問題。并且由于透明玻璃結構,也給聲學處理造成了很大的困難,常用的纖維性和泡沫類吸聲材料會影響建筑設計外觀,一時德國建筑聲學專家們一籌莫展。后來,查雪琴教授試制了微穿孔吸聲結構的樣品,并將試驗結果和理論計算的結果展示給德國同行,德國專家終于信服了這項中國的技術。最終,這項提議采用透明亞克力微穿孔吸聲板,來改善德國議會大廈的聲學方案被采納。

圖3 查雪琴教授和她的透明微穿孔吸聲結構

圖4 四周都是玻璃的圓形德國議會大廈以及安裝透明微穿孔吸聲的玻璃幕墻

由于在微穿孔吸聲理論方面的杰出貢獻,1996年,德國弗勞恩霍夫建筑物理研究所 (IBP) 決定授予馬大猷院士無纖維吸聲材料 (ALFA) 獎。

圖5 馬大猷在德國受頒無纖維吸聲材料(ALFA)獎

微穿孔吸聲結構的研究熱潮

微穿孔吸聲技術在德國議會大廈上的成功應用,在國際上引起很大的反響。中國的技術獲得了國際的認可,微穿孔吸聲結構也成為國際學術研究的熱點,不僅在每年的國際會議上都會設專題,國際學術期刊上也涌現了大量的研究文章。在當前最熱門的聲學超材料研究方面,微穿孔吸聲結構創新成果也頻頻涌現。在國際重要學術期刊上,每年都有大量的最新研究論文發表。

圖6 利用微穿孔結構實現寬頻帶吸聲